自然と遊ぼう

今年は、20世紀最後の年ですので記念として自然を振り返り自然の物をなにか試してみたくなり、探していたところ、ふとしたはずみで黒米なる物を知り、手にする事が出来ました。

事の起こりは、親しくしている農家の跡継ぎの青年との農業感のとらえ方を論議している中で出た物でした。

青年いわく、今までの農業は、自然を無視している!だから今こそ、無農薬、無化学肥料、の自然農法が必要である。

青年の力説に、共感をおぼえ、わたし自身の考えとの共通点が見出せ、青年の主張を、私なりに、実行してみたばらどうなるのかを実証して、見ようと思い青年に話したところ、純粋な青年は、人づてに手に入れた貴重な黒米を育てるとのこと、是非私にも参加させていただきたいと申し入れたところ、青年は、快く、黒米の種子約70グラム(コップ1杯)を譲ってくれました。

譲ってもらったのは良いが、育て方がわらない!種からは、どんな形の稲が育つのやら、かいもく見当がつかない!?とりあえず、古代米と言っていたのと、籾から想像すると長粒種の用であるから(比較的、暖かい地域で容易に栽培可能な米で日本では普通栽培しない)暖かくなってから育てれば良いのでは無いかと考え昭和30年代の農作業法方と無肥料、無農薬でチャレンジする事にした。

それは、私の記憶をたよりに一つ一つ思い出す作業から始まりました。

昭和30年代はほとんどが手作業で、私の記憶にも当時は、馬、牛、が主なる動力であった記憶が有ります。

現代は、機械科が進み、主たる労力は機械に置き換える事が出来ますが今回は、できるだけ手作業で始める事にしましたが、しんどいので農機具を使用し機械化を多いに使う事にしました。

まずは、荒れ地を耕す事にして、ロ-タリ-で3回耕したが土がほどけないので、もう2回耕す事になりました(休耕田を復活(復田)するのは大変です)耕し終えたならば、つぎは、代かきです。

代かきも、耕耘機のロ-タリ-で5回かき回しましたがなかなか水が溜まりません、一度落ち着かせてもう一度掛け直しました。

やっとの思いで、約5坪を水田にすることができました。いよいよ、ここからが本番となります。

田植え直後 |

田植え、1週間後 |

黒米の本格的栽培にトライ

約、5坪の水田に黒米の種子をどのように作れば良いのか?手本は無いし、育て方としたならば、じかまき栽培か、苗を育てて育苗栽培か迷いましたが、場所的に育苗栽培にする事にして苗床を取り、その上に2日間水にしたした黒米を種を蒔付けました。

その上に稲わらを敷き鳥類の攻撃を避けるために篠竹で覆いをし約1週間後がこの写真です。

籾から芽が出て驚いたのですが黒いのです。芽の先が黒い!半信半疑で根元を確かめると黒米の芽です、確かに植物の芽は日に当たると緑色になると思っていた私には、驚きに値しました。

始めて見る野生種の輝き発芽から成長の早さ一旦地に根付くと強く雑草にもまけない逞しさその、成長の早さには驚きの連続です。

写真は、2枚とも苗床にじかまきし、発芽した状態の物です。

敷きわらを取り除いた状態の写真で2週間ほど経過した物です。

発芽から約3週間ほど経ち、成長が15センチになったころ田植えをしょうと考えておりました。

季節はすでに6月後半になっており田植えには遅すぎるくらいにの時期に田植えとなり、一瞬、遅すぎたのでは、考えが甘かったもう少し、情報を集めてから挑戦すべきだったのではと思いました。

成長した苗を6月後半の休日に手植えで植え付ける事になり休日をやり繰りし無事に田植えを終了しました。

苗とりをしながら黒米の苗を確認すると葉先がやはり黒く一瞬、病気では?写真で皆さんも確認してみて下さい。

葉先が黒いのが確認できると思います。

7月、8月と順調に生育し背丈は1メ-トルを超えるくらいに成長し8月中旬には周りの稲は穂が出ているのに黒米だけまだで無い。

やはり、作付けが遅すぎたのか。

何時になったらば穂が出てくるのだろうと心配していると

8月中旬 |

8月下旬 穂が出始める |

8月下旬やっと穂が顔を出し始めました。

穂が出揃い、花が咲いたのは9月の初旬になっていました。

花は、普通米の花とあまり変わったところは感じませんでしたが如何にせん! 遅すぎるこれでは実りは無いだろうと感じながら植物の種の保存能力に賭けてみる事にし成長を眺める事にしました。

8月下旬 穂が出始める |

8月下旬 穂が出始める |

9月上旬穂は出て花は咲きましたが実が付くかは神のみぞ知る幸い高温の天候に恵まれ生育状況は順調の様である。

8月下旬から9月上旬 穂に花が咲く |

8月下旬から9月上旬 穂に花が咲く |

9月上旬 穂に実が入るだろうか... |

はたして、実るのだろうか?

9月下旬と言うのにまだ、頭をたれぬ黒米の穂先き! 高温を祈る季節は、10月へと足早に進み周囲の田んぼでは刈り入れも終わったころ黒米に変化が有り、急速に実が付きだし、穂先きが頭をたれ始めました。

もう周囲の田んぼには稲は見当たらないのに私のところだけ黒米が風景に馴染まず立っています。

道行く人に何時になったら物になるのとたずねられるなんとか実れ!!10月中旬その日は訪れました。

休日の都合上、生育にはまだ、あと数日必要であったが刈り入れる事にした。

八ヶ岳には紅葉が見える暖かな日ざしの中での刈り入れとなった。

9月中旬 穂に実が入り出す |

9月下旬 実るのだろうか... |

10月中旬 なんとか実りました。 |

|

|

よかった...

|

稲穂は、頭を下げ実が入っている用である。刈り入れながら籾を確認すると確かに、黒い米が有る、しかし、驚くほど柔らかい!! 刈り入れは早すぎかしかし、これ以上田んぼに置くわけにもいかず、とりあえず、太陽電池の下に、はざ掛けをし、干して置く事にする。

10月31日昼脱穀をしてみる? 機械に詰まるかも知れない不安もあったがとりあえずやったところ、なんとかなった、収穫量約10キログラムコップ1杯がここまでなったのだから良いではないか!!! また、来年の楽しみが増えてたとともに、不安も、これもまた楽しみ!!!! せっかく収穫したのだから、特徴をおしらせいたします。

最初に驚いたことは、刈り入れの時には丸まるとしていた籾が乾燥が進むに従い細くなって行くのです。

最初に驚いたことは、刈り入れの時には丸まるとしていた籾が乾燥が進むに従い細くなって行くのです。

この時は、さすがに刈り入れが早すぎたのかと反省しました2週間にわたり自然乾燥を行い、脱穀(稲藁と、籾を分離する作業)をしましたが、やわらかかったので、何時機械に詰まるかヒヤヒヤ物でした脱穀から数日後、玄米に挑戦する事にしました。

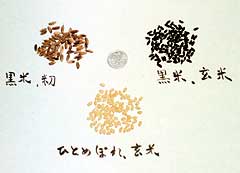

写真は、籾の状態ですつぎの写真は大きさと、姿、形、の比較の為に1円玉を中央に配置しました。

写真は、籾の状態ですつぎの写真は大きさと、姿、形、の比較の為に1円玉を中央に配置しました。

黒米の籾、黒米の玄米そして、ひとめぼれ黒米、黒いんです。

ごまの様に見えますがお米なんです。

わかり、にくいので書き込みをしてあります。

非常に面白い米です。

ここまで、やったのだから実際に食べてみなくては面白く有りませんよね!その、大役は私の知人で、天文分野では御存じの方が沢山おられる八ヶ岳南麓天文台の串田さんに犠牲になっていただき、食してもらい後日感想をお聞きしたと頃、色は黒いが甘く感じるお米で、餅米の様な感じでしたと伺っております。

もう少ししたならば、私も試そうと思っています。串田さん、ありがとう*

2000年のお遊びもここまでとして、来年は、今年の出来具合いを参考として、生育時期を計算し直し、季節に合わせた育て方を試して見るつもりでおります。11月も終わろうとしているので田んぼを寝かしつけるために、耕耘して今年の仕事は終わりとしたい肥を入れ、春まで静かに眠らせてあげましょう。

| ▲上に |

|

|

|

浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -

copyright 2001-2009・The ASAKAWA soler power station / ASAKAWA Hatsuo |

|

|

| ホームページ掲載の写真や原稿には、著作権等があり、無断で使用することは権利の侵害になりますので、営利目的に使用の場合はあらかじめ許可が必要になります。 |

|

|

|

sun@mt8.ne.jp

【 お詫び 】 |