ペロブスカイト太陽電池の特徴と開発状況 2025/10

ペロブスカイト太陽電池の開発状況 2025 聴講 浅川太陽光発電所

2025/10吉日に、Chemitox LiB試験センター竣工記念講演が、山梨県甲府市に置いて開催され、公演内容は、ペロブスカイト太陽電池について2件、リチュウムイオン電池・半個体クレイ型蓄電池についてが、各1件の公演が行われ、各公演の合間に質疑応答も、もうけられ、多くを知ることができました。

公演内容については順序不同(抜粋)

「リチュウムイオン電池による事故・火災とケミトツクスの新たな取り組み」

株式会社ケミトックス 坂本 清彦 氏

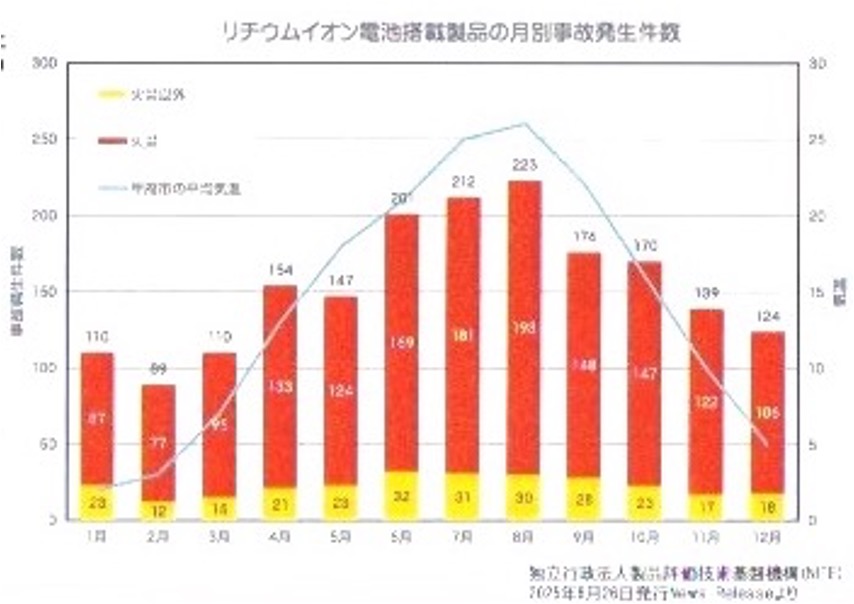

リチュウムイオン電池の市場拡大に伴う事故・火災例などを説明し、年毎に増加していることを目に見えるグラフを使用し、リチュウム蓄電・モバイルバッテリー商品の動向や、処理の注意点なども指摘していただき、特徴的事例、事故に至る症状や説明もあり、夏季の車の車内に置いて特に気温の上昇とともに火災リスクの上昇や室内外の温度差によるリスクの増大や衝撃時のリスク等にも注意が必要で近頃では。飛行機の離陸衝撃や気圧変動などによると思われる発火例もあり、温度差によることや高温時の使用に、より注意が必要であることがこれら事故例から学ぶことができた。

リチュウムイオン電池の種類やそれに伴う規格などについても公演があり、安全規格

が、ほとんど設定されていない状態で規格だけが先行した結果、海上輸送中の大規模火災につながった事例など、有意義な発表事例が報告され、安全規格が蔑ろになっている現状が確認できました。

また、海外では、リチュウムイオンバッテリー使用中のEVカーの突如の爆発や発火事故などがSNS等で発信されていることから、日本国内での日本製EVカーの発火事故例は、2例ほど確認しているが、海外でのEVカーの普及速度が急速で、国内よりも使用台数は多い事は承知しているが、充電中や停車中に発火する事故については、安全設定がどのように機能しているかが軽視されている状況にあることが推測できた。今回の発表から国内で使用されるEVカーのリチュウム電池の検査体制が、EVメーカーから、独立した検査機関で必要なことが明確になり、今回の発表で、私たちの身の回りにあるモバイルバッテリーのリチュウム電池は、安価なものほど電池規格さえ通過すれば販売出来てしまう現状にあることからも、ケミトツクスLiB試験なセンターの役割は重要で、その必要性は増す事になる。ケミトツクスにおいては、必要な実験施設を使用し、新たな評価体制を構築し、公平な評価機関として活躍して行くことでしょう。

「安心は安全から、安全は試験から。」 Chemitox 👏

「半個体クレイ型蓄電池の戦略」KYOCERA

「高安全・高サイクル寿命」

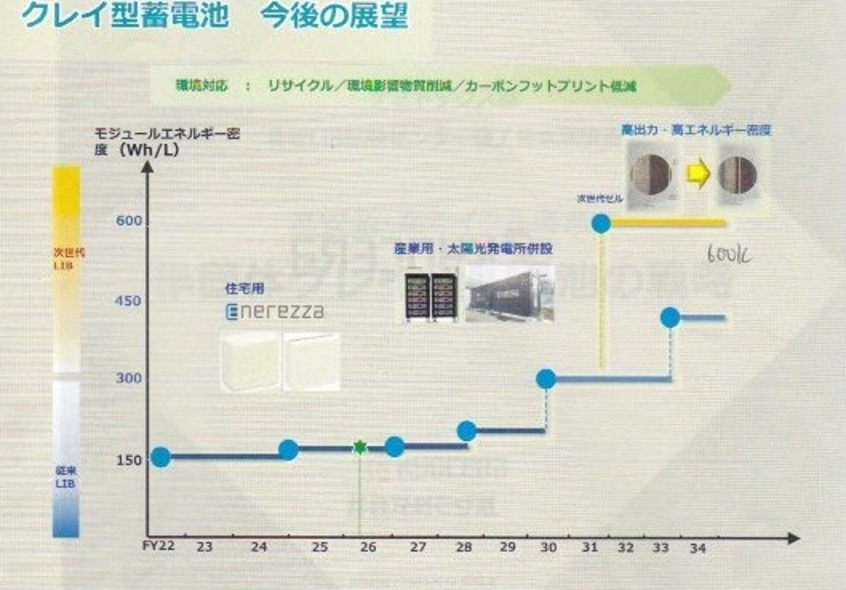

京セラからは、半個体クレイ型蓄電池の開発ヒストリーの紹介があり、現在販売されている家庭用蓄電池「エネレッツア」の開発に22年を費やして販売に至った苦労話や、特徴的構造や組織構造まで詳細な公演があり、特に目を引いた点は自社で、厳しい社内試験を複数実施している点です。

海外メーカーがよくやる派手なパフォーマンス、リチュウム電池の折り曲げや

ハンマーで殴打・串刺し試験等で発火しない等ではなく、地道に、局所圧壊試験・水没試験・燃焼試験(火災想定)・熱暴走連鎖試験などの他に、エネレッツアは住宅に設置するので、車やその他の外部圧力(暴風雨により飛ばされた物体の衝突を想定か)試験等を自社で行なっている等詳細な実験内容を公開している点が注目したところです。

充放電を繰り返すとリチュウム電池の性能が低下していくサイクルには、液体型でない半個体クレイ型で、バインダーフリーを実現して、電解液分解や電極破壊を抑制し、長時間サイクルを実現している点を挙げていた。

また、製造面では国内製造100%全工程を追跡できるトレーサビリティの実現を挙げていました。

将来の展望については

段階的な開発計画を進行しつつ将来的には、家庭用から、事業用への開発プロセスを経て、蓄電能力の向上を図り、大規模送電網の中夜を問わず電力平準化機能(消費量や発電状況に応じた運転機能)への貢献を目指す。

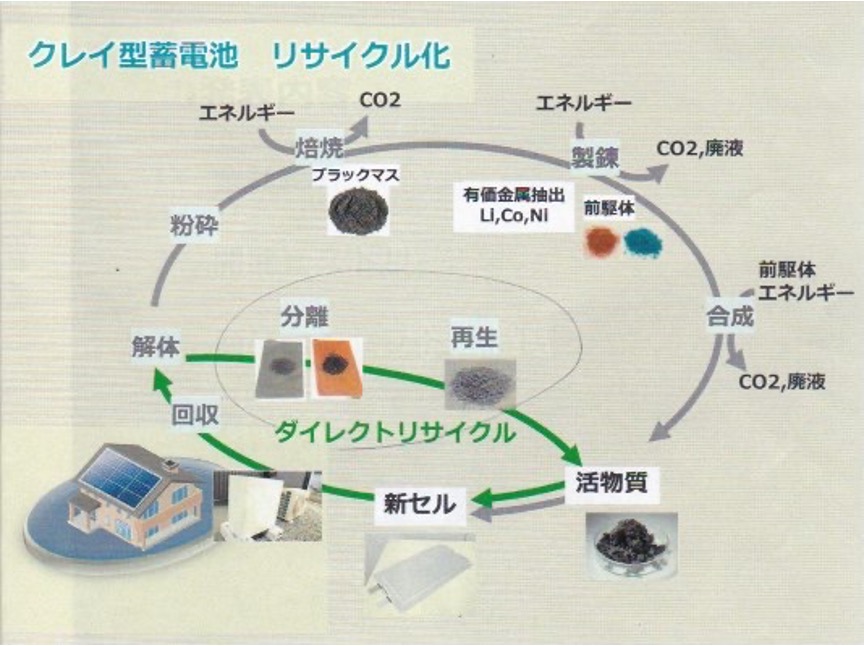

特出すべき点は、従来のリサイクルシステムを使用せずに、自社の販売網を利用した

ダイレクトリサイクルが可能で、クレイ型蓄電池の特徴でもあり、環境負荷を従来の蓄電池システムより大幅に軽減できるとしていました。👏

販売されて4年余り経つ中で、実際の経験は、各家庭に実装され、現在使用され充放電を行なっているクレイ型蓄電の経年劣化を注視したと思いました。

ペロプスカイト太陽電池の”新測定方法”

Pmax起点IV掃引法を提案

株式会社ケミトックス 山梨試験センターKAJ

リーダー 栗本 晴彦 氏

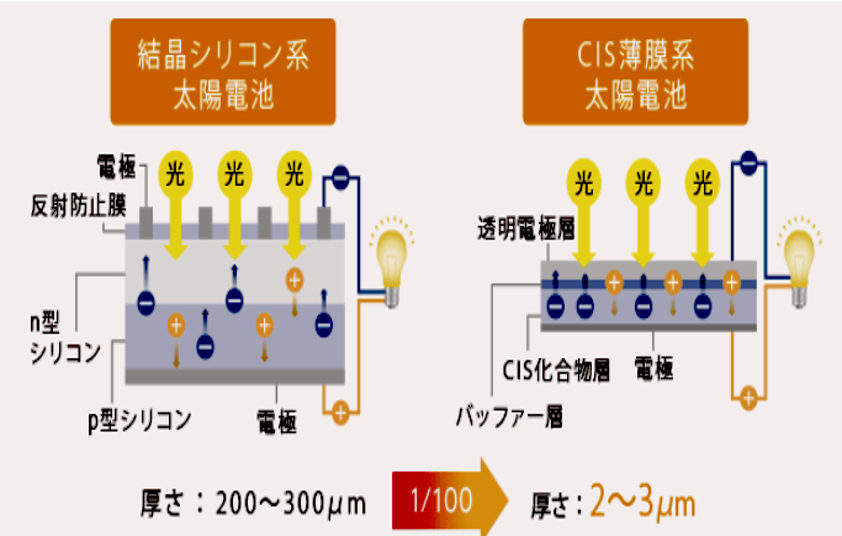

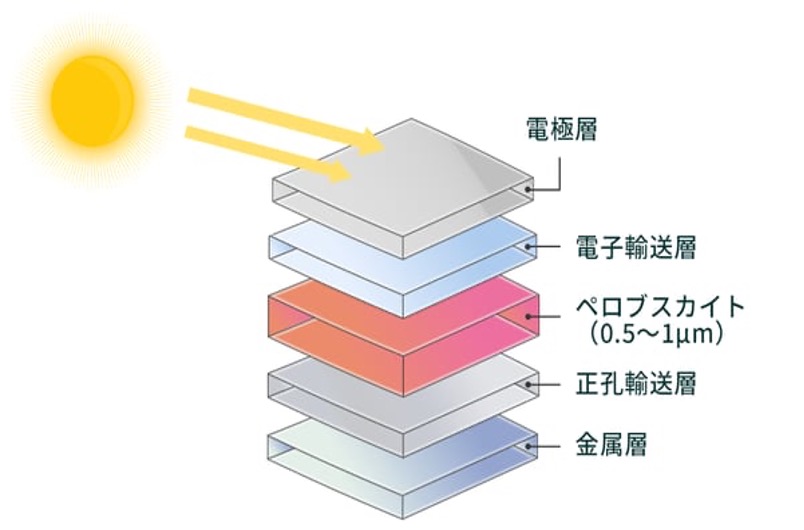

通常の太陽電池の構造との比較から、ペロブスカイト太陽電池の特徴という点から公演があり、従来の太陽電池とは違い、応用幅の広い薄膜太陽団地であることや、ペロブスカイトの由来や特徴的構造を紹介し、ペロブスカイト太陽電池の構造説明から、通常の太陽電池の性能測定試験とペロブスカイト太陽電池の測定方法の違いや注意点についての説明発表がありました。

この時点で、私が関係した太陽電池の特性試験を思い出して、CIS太陽電池と類似する点があり懐かしく、開発当初を思い出しました。

「普通、太陽電池セルの厚みは結晶系シリコン太陽電池が約200〜300μメートルであるのに対して、CIS太陽電池は1/00程度である約2〜3μmでPSC太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)はさらに薄く1μmにも満たない非常に薄いから故の特徴が存在している。」

これらの特徴を、理解すると、従来の測定方法ではなく、大型定常光ソーラーシミュレータが必要であることをあげている。特出する事実は、点で捉える従来の測定方法ではなく、面で捉えなければならないのが、ペロブスカイト構造での発電を測定する注意点で、従来の太陽電池構造と比較して見ると

資料画像からシリコン型太陽電池200μmからCIS 2~3μm

ペロブスカイト 0.5〜1μmと薄くなってきているのが見て取れる。

従来の複数枚の連結セル太陽電池と、ワンセルが1枚(連結セルではない)になっているCIS太陽電池やペロブスカイト太陽電池では従来の高精度照射IV特性試験だと一部分を照射する形になってしまい、正確な数値は得られにくい。よって、大型定常光ソーラーシミュレータ試験が必要になる。

私の経験でCIS太陽電池試験データから、発電開始初日より、数日後の立ち上がりデータが、初日の発電データより立ち上がりが早くなっていたのを思い出した。今回のPmax起点IV掃引法の提案が理解できた。

加速劣化実験及びペロブスカイト太陽電池の規格対応については、冒頭のリチュウムイオン電池の問題と同じく、形だけ整えて市場に出して市場形成してしまえば、基準は後からついてくる。この姿勢で市場を形成したモバイルバッテリーやEV市場では電池からの発火事故が多発している。

講演者からの提案にあった性能認証規格であるIEC61730,61215規格等の試験内容に適応した試験・測定を実施する必要性を感じた。またすでに市販されているペロブスカイト太陽電池についてもIEC61730,61215等の試験結果に基づき市販事業全体を所管する監督官庁が把握し、市販事業者等に対して試験結果を公開するシステムの必要性を感じた。

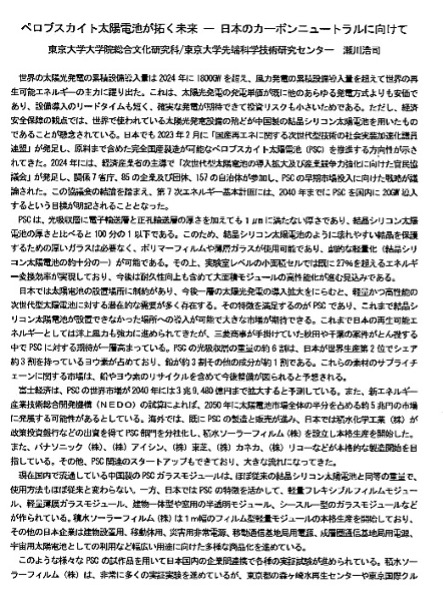

ペロブスカイト太陽電池が拓く ー 日本のカーボンニュートラルに向けて

東京大学大学院総合文化研究科/東京大学先端科学技術研究センター

東京大学教授 瀬川 浩司 氏

(公演配布資料から掲載)

以上の配布資料と公演内容を確認しながら聴講させていただきました。

今回の公演で懐かしく感じた資料があったので紹介いたします。

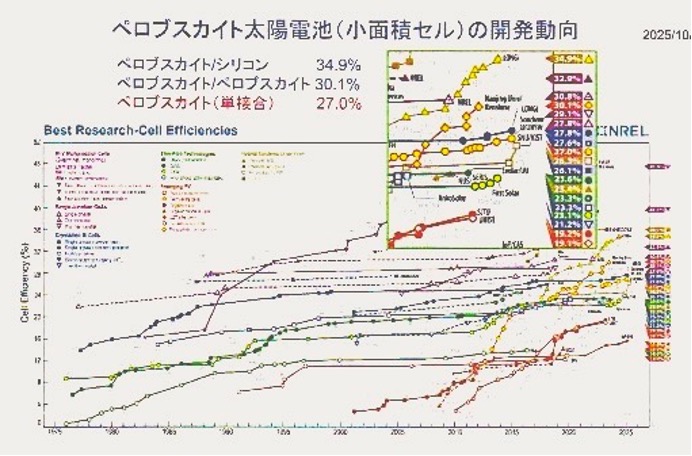

シリコン型太陽電池開発当初の8%.10%.12%~14%~18%~24%と発電効率が、日進月歩で高効率になっていったのを思い出した。

様々な、シリコン型太陽電池が開発、さっていった中で、積層技術の革新のタンデム型やペロブスカイト前のシリコン・薄膜アモルファス・CISの開発競争を思い出した。太陽電池の薄膜化に伴い、当時は、太陽電池の被覆材料は受光面の第一材料としてガラス、次に透明封止材・太陽電池セル・封止材・バックシート等薄膜になればなるほど、封止資材に悩まされ、できた物が、両面ガラスでとても重い太陽電池になったのが印象に残っていたので、質疑応答のさいに質問をさせていただきました。

薄膜フイルムの積層で軽量化を実現している旨の回答をいただきました。👏

短い時間で、多くの質問者に明快な回答をなされ、公演を終了いたしました。

公演の解釈は、私、浅川の独断と偏見で、解説まがいの感想を述べた物であり公演内容とは、違う点が、多々あるので誤解なされないようにお願いいたします。

安心は安全から、安全は試験から。 Chemitox

(株)ケミトックス北杜LiB試験センター竣工記念公演会より